Agropecuario y Gestión Forestal

- 007

- 008

- 011

- 012

- 013

- 018

- 021

- 022

- 028

Conflictos por ocupación del territorio en el resguardo indígena Nükak

Descripción

Los Nükak son un pueblo indígena nómada que tradicionalmente ha habitado la zona de interfluvios de los ríos Guaviare e Inírida, en lo que corresponde al norte y nororiente del departamento del Guaviare. Se tiene conocimiento de su presencia en la región desde acercamientos iniciales de los indígenas con población colona en 1963 y con grupos misioneros que llegaron allí en la década de 1970 (Cabrera, 2021). Sin embargo, la fecha “oficial” del encuentro de los Nükak con la sociedad mayoritaria y con el estado colombiano es 1988, cuando un grupo de indígenas, en su mayoría mujeres y sus hijos, llegó al municipio de Calamar, Guaviare. Las versiones sobre este contacto varían e indican que se debió a que los indígenas buscaban atención médica por el contagio de enfermedades respiratorias, a que se vieron acorralados por el avance de la colonización cocalera y enfrentamientos entre actores armados ilegales, o a que huían de las retaliaciones de algunos colonos por el robo de un niño mestizo (Peña, 2021; Cabrera, 2020).

+ Info

Los Nükak son un pueblo indígena nómada que tradicionalmente ha habitado la zona de interfluvios de los ríos Guaviare e Inírida, en lo que corresponde al norte y nororiente del departamento del Guaviare. Se tiene conocimiento de su presencia en la región desde acercamientos iniciales de los indígenas con población colona en 1963 y con grupos misioneros que llegaron allí en la década de 1970 (Cabrera, 2021). Sin embargo, la fecha “oficial” del encuentro de los Nükak con la sociedad mayoritaria y con el estado colombiano es 1988, cuando un grupo de indígenas, en su mayoría mujeres y sus hijos, llegó al municipio de Calamar, Guaviare. Las versiones sobre este contacto varían e indican que se debió a que los indígenas buscaban atención médica por el contagio de enfermedades respiratorias, a que se vieron acorralados por el avance de la colonización cocalera y enfrentamientos entre actores armados ilegales, o a que huían de las retaliaciones de algunos colonos por el robo de un niño mestizo (Peña, 2021; Cabrera, 2020).

Desde entonces, el contacto con la sociedad mayoritaria se difundió entre los distintos núcleos de la población Nükak. Este acercamiento ha tenido diversas consecuencias en procesos de cambio cultural (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2011). Entre ellos está la transmisión de enfermedades, el debilitamiento de redes de parentesco y de reproducción cultural, el asentamiento en entornos urbanos en condiciones de precariedad, o la reducción de la movilidad y de usos e interacciones con la naturaleza. En 1993 fue establecido el Resguardo Nükak al nororiente del Guaviare y cuatro años después se le hizo una ampliación, con el fin de contrarrestar estas problemáticas que ponían en riesgo la identidad cultural y la característica nomádica de los Nükak (INCORA, 1993); además, el caso había ganado atención nacional e internacional por tratarse de un grupo nómada con mínimo contacto previo (El Tiempo, 1993). 954.480 hectáreas constituyen el resguardo, pero en las últimas dos décadas los Nükak solo lo han habitado parcialmente o en sus fronteras, o no lo han habitado en general, puesto que han sido desplazados hacia San José del Guaviare y sus inmediaciones (Corte Constitucional, 2012; El Tiempo, 2022; Unidad de Víctimas, 2024).

El desplazamiento de los Nükak obedece a varias presiones que se fueron sumando sobre ellos y su territorio. Por un lado, desde la década de 1980 la colonización de las planicies del Guaviare por parte de población mestiza proveniente de los llanos y la región andina llegó a un punto en el que interrumpió sus dinámicas espaciales nómadas, en especial en el sector occidental del resguardo. En la década de 1990, el avance de cultivos de uso ilícito y del conflicto armado en el mismo sector limitó aún más la movilidad de los indígenas (Mahecha, et. al., 2011). En el sector oriental del resguardo, el asentamiento de la misión religiosa The New Tribes conocido como Laguna Pavón II se convirtió en un polo de dependencia para los tránsitos, consumos y la salud de los indígenas. Después de la salida de la misión en 1996, esta dependencia de los núcleos Nükak del sector condujo a que buscaran en asentamientos colonos las ayudas que antes recibían de su parte, a lo largo de los ríos Guaviare o Inírida o de las redes de trochas que se estaban expandiendo (Mahecha y Franky, 2015).

Las dinámicas espaciales de los Nükak consisten en la movilidad de núcleos o grupos locales de varias familias en circuitos que conocen y que han adaptado para atender sus necesidades alimentarias. A lo largo de los circuitos siembran jardines o chagras de distintas plantas como frutales y tubérculos e intervienen procesos naturales para atraer la presencia de fauna para la caza (Cárdenas, D y Politis, G, 2000). Las necesidades y posibilidades de recolección, caza y pesca marcan los ritmos de los movimientos de los Nukak en este circuito. Se han registrado usos de alimentación y de producción material para más de 120 especies vegetales (Cabrera, 2022). Este amplio conocimiento del manejo del entorno ha sostenido una dieta y cultura material diversas en los Nükak, pero depende del acceso a grandes áreas de selva y corredores biológicos para su sostenibilidad. Se ha estimado que los grupos locales Nükaks al interior del resguardo solían establecer hasta 80 campamentos residenciales al año, con una permanencia promedio de 3 a 8 días y a distancias de 4 a 10 kilómetros uno del otro, desde los cuales grupos domésticos, menos numerosos y conformados por parientes directos, hacían exploraciones para encontrar recursos (Politis, 1996). Completar un circuito podía tomar hasta tres años, y cada grupo local, de 13 identificados en el resguardo según distintas fuentes, tenía uno determinado.

La terminación muno significa gente de y designa a los grupos locales según su ubicación geográfica en el resguardo. Los más grandes han sido Wayari muno, que es “gente del Guaviare”; Mipa muno, “gente del Inírida” y Meu muno, “gente de las cabeceras de los caños o de la coronilla”, que corresponden a los sectores norte, sur y a la divisoria de aguas de las cuencas del Guaviare e Inírida, en la zona central del resguardo, respectivamente (Mahecha et. al, 2011). Mauro muno es el nombre que ha recibido el Consejo de Autoridades Tradicionales del pueblo Nükak que engloba a los 13 grupos locales e interactúa con la institucionalidad estatal (Akubadaura, 2021).

La expansión de la colonización campesina dirigida y espontánea, de cultivos de uso ilícito, de monocultivos legales, de redes de trochas, de ganadería extensiva, de deforestación y del conflicto armado, son presiones simultáneas sobre los indígenas y el medioambiente. Las afectaciones a estas dinámicas espaciales nómadas han llevado a interrupciones y desequilibrios que resultan en procesos de sedentarización, dependencia y desplazamiento forzado, además del aumento de tensiones entre actores civiles como campesinos colonos e indígenas (Barbero, 2015). La explotación de hidrocarburos se planteó a inicios de la década de 1990 pero nunca se materializó (CNMH, 2019).

Los episodios de desplazamiento hacia San José del Guaviare iniciaron en 2002 con la intensificación de acciones violentas, producto de la entrada de grupos paramilitares que disputaban el control territorial sostenido por las extintas FARC durante décadas en la región (Cabrera, 2021). El frente 44 de las FARC regulaba las actividades ilegales desde la década de 1990, pero el avance paramilitar en el cambio de siglo llevó a que se refugiaran en las zona oriental del resguardo, lo cual motivó el desplazamiento paulatino de las comunidades locales de esa parte hacia la occidental y eventualmente fuera del resguardo. Las numerosas minas antipersona plantadas a lo largo de corredores estratégicos al interior del resguardo son una de las consecuencias de estas disputas territoriales, y actualmente son uno de los principales obstáculos para la realización de programas relacionados al retorno de los indígenas (Mongabay, 2016). La creciente presencia de actores armados que se identifican como disidencias de las FARC aleja la posibilidad de retorno y obstaculiza el control de autoridades ambientales frente al avance del cultivo de palma de aceite y de carreteras (Mongabay, 2024).

De 2002 a 2008 investigadores han registrado siete movimientos de desplazamiento de distintos grupos locales desde los sectores occidental y oriental del resguardo. Según los registros, 235 personas fueron desplazadas, lo que correspondía al 35% de la población total Nükak del momento (Mahecha et al., 2011). Los procesos de registro de víctimas realizados por la Unidad de Víctimas, por otra parte, suman otros episodios en los cuatro años siguientes que hablan de más de 600 víctimas adicionales de desplazamiento (Unidad de Víctimas, 2024). En la mayoría de los casos, los procesos de retorno han sido insatisfactorios porque en algunos sectores del resguardo no hay garantías de seguridad por presencia de actores armados ilegales y de campos minados (Mongabay, 2016), o porque afectaciones medioambientales han llevado a la interrupción de las dinámicas territoriales de los Nükak, lo cual ha hecho insostenibles formas tradicionales de habitabilidad en el resguardo (Barbero, 2015). En vista de esta situación, la Corte Constitucional ha declarado desde 2009 que los Nükak son una de las poblaciones étnicas en riesgo de extinción por el desplazamiento y el conflicto armado. A pesar de que en distintas instancias ha ordenado acciones para mejorar las condiciones de los indígenas y el resguardo (sentencia T-025 de 2004, auto 004 de 2009, auto 173 de 2012, auto 827 de 2023), el auto de seguimiento más reciente reconoce que los avances institucionales han sido limitados para atender la situación (Corte Constitucional, 2023).

Las cifras de la población Nükak han sido variables. Se calcula que el 40% de la población murió en los cinco años posteriores al encuentro de 1988 (Cabrera, 2021). En la década de 1960 se estimaba una densidad poblacional mayor a lo que se constató en décadas siguientes, pues en 1988 se hablaba de 700 a 1000 indígenas. A mediados de los noventa y durante inicios de la década del 2000 las cifras bajaron a 400 o 500 personas según algunas fuentes (Politis, 2006), aunque el censo de 2005 hace referencia a 1080 personas que se identificaban como Nükak (Mincultura, 2010). Las cifras actuales fluctúan entre estas aproximaciones (Cabrera, 2021; URT, 2023). Según registros de hace una década, en ese momento menos del 2% de la población total superaba los 50 años de edad y el 80% era menor de 30 (Mincultura, 2012), lo cual pone en riesgo la capacidad de reproducción cultural de la sociedad Nükak.

Sumado a lo anterior, el desplazamiento y el asentamiento en cabeceras urbanas ha generado procesos de bilingüismo en poblaciones jóvenes Wayari muno y Meu muno que no han tenido la oportunidad de habitar el resguardo bajo los modos tradicionales de vida. El aprendizaje de español ha sido incentivado por entidades estatales pues facilita la comunicación con los Nükak, que durante décadas ha sido de los principales obstáculos en la relación entre indígenas y estado, pero también ha generado tensiones al interior de algunos grupos locales porque hay disputas generacionales por la legitimidad y representación de grupos y personas en estas instancias (Cabrera, 2020). Además, hay problemáticas por la incomprensión de los modos de organización social y de gobernanza al interior de la sociedad Nükak desde la institucionalidad, lo cual se traduce en que los mecanismos de participación y toma de decisiones propuestos no se relacionan con el contexto y fallan en sus objetivos (FCDS, 2022; Mahecha y Franky, 2015). Estas diferencias en la comprensión de los modos de vida social que evidencia la relación entre estado e indígenas Nükak han resaltado las dificultades de atender a un grupo en contacto inicial y de implementar el enfoque diferencial de acción sin daño.

El desplazamiento Nükak hacia San José del Guaviare, El Retorno, Mapiripán y las inmediaciones de otros municipios cercanos ha acarreado una asimilación problemática a sus nuevos entornos. En los lugares de recepción los Nükak han conformado pequeñas colonias expuestas a las condiciones más precarias de sus nuevas locaciones. Problemas de orden psicosocial como abuso sexual, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, indigencia y mendicidad se han vuelto recurrentes en una parte significativa de la población joven, además de afecciones a la salud generadas por cambios en la dieta y patrones de movilidad (Cambio, 2023; El Espectador, 2023, El Espectador, 2023a). En la actualidad, las investigaciones consideran que todos los grupos locales de los distintos sectores del resguardo han tenido contactos con los kawene (personas blancas/mestizas) y con procesos de desplazamiento dentro del resguardo o hacia las afueras de éste, que es el caso de la mayoría; y señalan que hay posiciones divergentes en cuanto a los deseos de retornar a los resguardos o de quedarse en los municipios (Mincultura, 2012; Mahecha y Franky, 2015). A pesar de que la figura de los Nükak ha sido un aliciente para la promoción de la diversidad cultural del Guaviare y del multiculturalismo colombiano, en San José las relaciones interétnicas de comunidades desplazadas Jiw, Tukano y Nükak son complejas porque se han conformado jerarquías que relegan a los últimos de espacios de participación y concertación por su limitado conocimiento del funcionamiento estatal (Del Cairo, 2011).

El desplazamiento ha posibilitado la ocupación del resguardo por parte de distintos actores con sus respectivas economías. Los cultivos de planta de coca de uso ilícito se han propagado porque actores armados ilegales y carteles de narcotráfico direccionan población campesina o colona. Se ha documentado que las disidencias de las FARC comandadas por Gentil Duarte han amenazado y prohibido el retorno de Nükaks desplazados a ciertas zonas del resguardo (Ambiente y Sociedad, 2020). Por otra parte, el avance de la frontera agraria ha instaurado monocultivos de palma africana, eucalipto y otras plantaciones como piña y plátano en las franjas occidental y norte del resguardo (Mongabay, 2020; USAID, 2021), las más afectadas por la penetración de procesos de colonización desde las carreteras San José – Calamar y San José – Charras y desde el río Guaviare y sus afluentes. El resguardo Nükak tiene cerca de 1000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, la mayor área para un resguardo en la Amazonia (La Silla Vacía, 2023). Los cultivos, lícitos e ilícitos, no solo propician la deforestación, sino que requieren la expansión de la red de trochas que segmenta más el resguardo y las dinámicas espaciales de los Nükak. Tanto como las actividades agrícolas, la ganadería extensiva es causa de deforestación y praderización en la región (USAID, 2021), además de fomentar dinámicas de especulación con los precios de la tierra. Todas estas actividades presionan el avance de la deforestación y la creación de caminos a nuevas áreas. Hay registros de 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Mongabay, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque a lado y lado se ve actividad económica y afectaciones ambientales (FCDS, 2020).

Las discrepancias entre población colona campesina e indígenas se complejizan porque en 1997, a la par que amplió el área del resguardo Nükak, el INCORA creó la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, que entra en traslape con los límites occidentales del resguardo (La Silla Vacía, 2020; Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, 2021). Por ello ambos actores civiles reclaman derechos territoriales sobre áreas disputadas, aunque la deforestación y el avance de cultivos y trochas, asociados a actores armados ilegales o a terceros inversionistas, excede los límites de la zona de reserva (Rutas del Conflicto, 2022). En 2021 la Comisión de la Verdad acompañó un proceso de acercamiento y generación de confianza entre campesinos e indígenas que resultó en un Acuerdo de Voluntades para lograr una convivencia pacífica en la región (Comisión de la Verdad, 2021). Sin embargo, aún representa un reto para la institucionalidad el tratamiento de estas dos poblaciones en un mismo territorio, lo cual revive tensiones entre actores. Por ejemplo, el PNIS suspendió proyectos con campesinos cultivadores de coca porque estaban en área del resguardo y allí no podía operar el programa sin autorización de los indígenas; mientras que para los Nükaks inscritos al programa (principalmente como recolectores) ha tardado la aplicación de los proyectos de sustitución por falta de un enfoque diferencial (Rubiano-Lizarazo et. al., 2022). Por otro lado, la demanda instaurada por la URT en 2023 para lograr la restauración de los derechos territoriales de los Nükak implicaría el desalojo de familias colonas campesinas que han establecido minifundios y economías de subsistencia dentro del resguardo. Las asociaciones campesinas argumentan que llevan allí generaciones, les han hecho mejoras a los predios y dependen de su trabajo para sobrevivir (El Espectador, 2023b).

Causas

Hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los Nükak y los campesinos que habitan la región.

+ Info

Hay distintas causas de ocupación del resguardo Nükak, las cuales tienen distintos orígenes, por un lado, hay ocupación de comunidades campesinas, asociadas en gran parte a cultivos de uso ilícito y en menor escala la práctica de ganadería. Una parte de estas ocupaciones por parte de campesinos están relacionadas con los problemas de traslape del resguardo con algunas de las veredas de colonos que se encuentran en el borde de las zonas del resguardo y la zona de reserva campesina del Guaviare. Lo cual ha generado situaciones de tensión entre los Nükak y los campesinos que habitan la región.

Más recientemente, pero con mayores impactos en el resguardo, se ha venido presentando ocupación de las tierras con la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito, principalmente. Dentro de los supuestos que tienen algunas autoridades y varios medios de comunicación al respecto, es que consideran que lo que está causando este fenómeno, es que hay presencia de actores como el Cártel de Sinaloa de México, quienes a través de testaferros buscan lavar dinero. Sumado a lo anterior, la presencia de los integrantes del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC, coinciden en ese mismo territorio y pueden ser parte de los interesados en adelantar las quemas.

Además de esto, la FCDS tiene mapeadas 20 vías con sus respectivas ramificaciones al interior del resguardo (Pardo, 2020). Dos de ellas, de 62 y 38 kilómetros, son las que más preocupan porque han tumbado selva de lado a lado, y ya se ven pequeñas fincas a lo largo del trayecto, generando ocupación del resguardo para distintas actividades como praderización, acaparamiento, desarrollo de ganadería, cultivos de coca para uso ilícito entre otras. Todo lo anterior, va en detrimento de las condiciones ambientales, sociales, culturales y económicas del resguardo Nükak.

Estas dinámicas se han visto incentivadas por la falta de presencia de instituciones estatales en las regiones que quedaron sin control territorial luego de la firma del Acuerdo de Paz, lo que ha permitido la intromisión de grandes ocupantes y acaparadores de tierra.

Actores

Comunidades Comunidades | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados | Otros |

|---|---|---|---|---|---|---|

Pueblo indígena nükak. | Juntas de acción comunal y organizaciones campesinas. | Ministerio del Interior; Ministerio de Defensa; Minambiente; Gobernación; Alcaldías San José y El Retorno; Fuerza Pública; Unidad de Restitución de Tierras -URT; Unidad para las víctimas. | Fedegán y Fedepalma. | CDA | Paramilitares | Autoridades Consejo comunitario Mauro Muno. Disidencias de las FARC |

Impactos

Impactos Ambientales | Impactos Sociales |

|---|---|

Impactos Ambientales Primarios Deforestación Impactos Ambientales Secundarios Cambio en el uso del suelo Otros Impactos Ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impactos Sociales, Culturales y Económicos Primarios Apropiación privada de áreas Impactos Sociales, Culturales y Económicos Secundarios Desplazamiento Otros Impactos Sociales, Culturales y Económicos Pérdida de medios de subsistencia |

Expresiones visibles

- Denuncias públicas

- Colectivización de conflictos por ocupación de la tierra, ampliando la protesta social, hay un proceso de colonización sobre territorios que eran baldíos pero que luego se traslapan con zonas del resguardo.

- Sentencia T-025 de 2004, la corte constitucional establece medidas de protección de derechos fundamentales de víctimas del desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia.

- Auto Nº 004 de 2009. Referencia: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 21 de septiembre de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

- Auto N° 173 de 2012. Adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos de Meta y Guaviare, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el auto 004 de 2009.

- Medida cautelar del juzgado 1 civil del circuito especializado en restitución de tierras de Villavicencio, Meta en favor del pueblo Nükak del Resguardo Indígena Nükak Maku (Pueblo considerado de contacto inicial), ubicado en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, Departamento del Guaviare, de conformidad con los artículos 151 y 152 del Decreto-Ley 4633 de 2011.

- Auto Interlocutorio AIR -23-154 del 1° de junio de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda a favor del pueblo Nükak, en contacto inicial.

Momentos Clave

Descargables

¿Cómo citar?

SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2024). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflictos por ocupación del territorio en el Resguardo Indígena Nükak [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#007

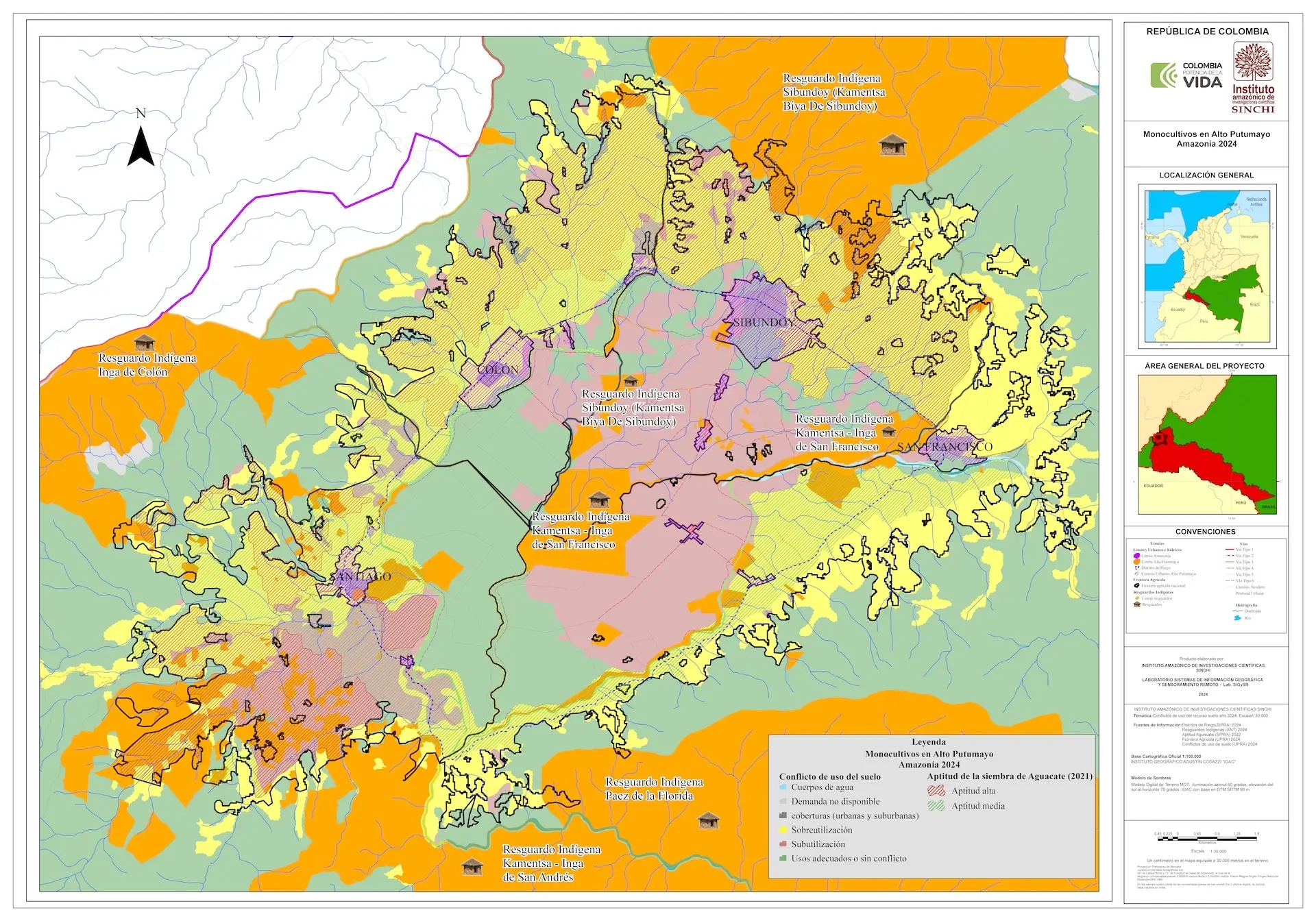

Conflicto por monocultivos de palma de aceite en Mapiripán, Meta

Descripción

El municipio de Mapiripán es el resultado de los procesos de colonización a comienzos del siglo XX, atraídos por la explotación del caucho hacia 1950 y 1960 objeto de migración extranjera (IGAC, 2022). El área municipal es de 11.938 km² y limita al Norte con San Martín y Puerto Gaitán (Meta), al Este con Cumaribo (Vichada), al Sur con Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) y al Oeste con Puerto Lleras (Meta) (IGAC, 2022). Mapiripán, ha sido descrito como un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. En Mapiripán a lo largo de su historia se han dado distintas situaciones de conflicto que han terminado afectando en muchos momentos gravemente a su población.

+ Info

El municipio de Mapiripán es el resultado de los procesos de colonización a comienzos del siglo XX, atraídos por la explotación del caucho hacia 1950 y 1960 objeto de migración extranjera (IGAC, 2022). El área municipal es de 11.938 km² y limita al Norte con San Martín y Puerto Gaitán (Meta), al Este con Cumaribo (Vichada), al Sur con Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Guaviare) y al Oeste con Puerto Lleras (Meta) (IGAC, 2022). Mapiripán, ha sido descrito como un municipio al sur del Meta, perdido en los límites con el Guaviare, donde los Llanos se encuentran con la tupida selva de la Amazonía. En Mapiripán a lo largo de su historia se han dado distintas situaciones de conflicto que han terminado afectando en muchos momentos gravemente a su población.

Dentro de las tensiones sociales que han perdurado en el tiempo en este conflicto socioambiental, se destaca lo señalado por la comisión intereclesial de justicia y paz (2021) quienes indican que “… Las comunidades Sikuani vieron restringido el derecho al territorio, la empresa Poligrow con respaldo institucional, prohibió recorridos sobre los lugares tradicionales, aparecieron letreros que impedían el tránsito, la pesca, y caza…”. Estas comunidades, señala la comisión, están siendo vulneradas por la producción palmera puesto que esta actividad les ha ocasionado escasez y contaminación de agua entre otras afectaciones para su subsistencia. Adicionalmente, en el marco de este conflicto desde la CIJP (2018), se indica que fue asesinada una líder comunitaria, que trabajaba en el esclarecimiento de la propiedad de tierras. En los testimonios que ha recogido la CIJP (2021), se encuentra el sentir de esta comunidad que manifiesta “…Queremos volver al territorio, reconectar con nuestros espíritus y mayores, necesitamos nuestro territorio libre de palma y así poder volver a ser Sikuani”. Afirmación referente a las exigencias que la comunidad Sikuani le hacen a las instituciones del Estado para la restitución del territorio y en exigencia a que se garantice su derecho fundamental a la consulta previa sobre la continuidad o no del proyecto palmero.

En Mapiripán, durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándolas de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

En la última década la empresa palmera Poligrow, llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana, también conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales. Dentro de estas tensiones se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994 (Finzi, 2017).

En el 2017, sale informe de la Contraloría, donde se señala que la empresa palmera, presuntamente, obtuvo más de 5.000 hectáreas de origen baldío de manera anómala por lo que se hace traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría para determinar si existen responsabilidades penales y/o disciplinarias. En contraste, la organización Tierra en Disputa, señala que durante el 2016 y 2017 hubo un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y fraude procesal por adquirir varios predios en el territorio, en contra del representante de la empresa Poligrow, esta organización indica que en agosto de 2017, un juez determinó la inocencia del representante legal de la empresa, tras no encontrar pruebas ni testimonios contundentes (Tierra en Disputa, 2023). Posterior a esto en el 2020, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WMR) señaló en uno de sus artículos que la empresa palmícola Poligrow en Colombia, planea acaparar más tierras bajo el esquema de “pequeños productores” (WMR, 2020).

Adicional a esto, desde la CIJP (2016, 2018 y 2021) junto con otras fuentes, se señala que dentro de las malas prácticas ambientales que tiene la empresa está el uso del agua de lagunas naturales, morichales y humedales, contaminándolos y afectando la biodiversidad que depende de estas fuentes como el caño Yamu. Igualmente, señalan que, en las solicitudes de agua, realizadas por la empresa a Cormacarena son para el uso exclusivo de agua concesionada para riego, pero la usan también en el campamento de empleados y la extractora. Así mismo, otras quejas van dirigidas a que la empresa deposita el fruto directamente en el suelo aunque lo tiene prohibido debido a los lixiviados y contaminación que produce. Junto con estas situaciones, se suman reclamos respecto a que la empresa construyó una presa sobre una laguna para aumentarle el tamaño, modificando sus ciclos naturales, e igualmente hay reclamos que acusan a la empresa por generar deforestación.

En la línea de estos reclamos, la corte constitucional le ordenó al Ministerio de Ambiente dar respuesta a una petición que busca solucionar los problemas ambientales y territoriales de un resguardo indígena de la comunidad Sikuani de Mapiripán, además, le pidió al Ministerio de Ambiente coordinar una mesa de trabajo con entidades del orden nacional, departamental y municipal, para abordar la problemática ambiental y verificar el estado y condiciones de vida del pueblo indígena (Gómez, 2023).

Sumado a esto, La Unidad De Restitución de Tierras, URT, resolvió un recurso de reposición contra un acto administrativo de no inscripción de un predio localizado en el municipio de Mapiripán, Meta en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF presentado por la Comisión de Justicia y Paz, de un campesino de Mapiripán, despojado de su predio y en donde actualmente la empresa palmera Poligrow desarrolla proyectos agroindustriales. En donde la URT decidió inscribir el predio en el RTDAF y así, continuar con la fase judicial.

Contrario a estos reclamos el representante de la empresa Poligrow afirma que en Mapiripán hay 400.000 hectáreas que hacen parte de la frontera agrícola establecida por la UPRA, y que potencialmente para ser cultivadas hay 10.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están con palma de aceite. Por lo anterior para el representante la idea no es pensar si hay monocultivos y cómo acabarlos, sino que el planteamiento que el promueve va enfocado más en pensar que Colombia puede alimentar al mundo superando el “mito” de que la palma de aceite no deja espacio para nada más (La república, 2022). Dentro de las afirmaciones que han hecho directivos de Poligrow en relación con su producción en el Mapiripán es “…Nuestro compromiso es incluir más a las comunidades y, por ejemplo, a víctimas del conflicto. La idea es que las personas sean operadores de sus propios servicios, con asistencia técnica a largo plazo. También, la garantía de la compra del fruto a valores del mercado…”(La república, 2023).

Igualmente, medios como La Metro Noticias (2019), indican que hay personas de la población de Mapiripán cuya posición es: “…Mapiripán ha surgido de la oscuridad a la luz, es una zona que a pesar de las adversidades y de todos los problemas de violencia que se vivieron hace varios años, ha tratado de salir adelante gracias a la intervención de empresas privadas como Poligrow…”.

Causas

En Mapiripán durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándose de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

+ Info

En Mapiripán durante la década de los 80’s se dio la titulación de predios baldíos a terratenientes ganaderos de otras zonas del país, de acuerdo a lo que se señala en la publicación de Tierras en Disputa (2012), especialmente de la región de Antioquia, quienes compraron predios a campesinos a bajos precios. Como parte de lo que señala la CIJP (2016, 2018 y 2021) sobre este caso, se encuentra que posteriormente a la titulación de baldíos, a la zona han llegado grupos armados ilegales paramilitares, que han intimidado a personas de las comunidades indígenas, desplazándose de las tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Igualmente, varias publicaciones identifican que uno de los principales actores involucrados en este conflicto socioambiental de la última década, ha sido la empresa palmera Poligrow, la cual llegó al territorio, atraída por la posibilidad de hacer inversiones para adelantar su actividad productiva relacionada con el cultivo de palma africana también conocida como palma de aceite. No obstante, en el marco del desarrollo de sus actividades productivas se han venido generando una serie de situaciones que han desencadenado distintas tensiones sociales, en donde se ha señalado en distintos momentos y por distintas entidades tanto estatales como de la sociedad civil, que la empresa ha acumulado ilegalmente UAFs (Unidad Agrícola Familiar), creando las haciendas Macondo I, II y III, no cumpliendo de acuerdo a lo que señala en distintos medios de comunicación con la ley sobre tenencia y adjudicación de las UAF, de acuerdo a lo señalado en la Ley 160 de 1994.

En fuentes como el informe de Indepaz (2015) hay señalamientos que incluso desde la Alcaldía de Mapiripán se ha favorecido la compraventa ilegal de tierras, con lo cual ha visto favorecida la empresa. Esta situación contrasta con las solicitudes de restitución de tierras, siendo Mapiripán uno de los municipios que aún en 2020, no ha visto retornar a la población víctima de desplazamiento forzado, por falta de garantías de seguridad reportada por la Fuerza Pública.

Igualmente, Indepaz (2015) indicó que INCODER demandó a Poligrow por la acumulación de UAFs, que originalmente eran baldíos. A esto se le suma que la producción de la palma en predios como Barandales, Las Toninas y Macondo I, II y III, es contrastante debido a que se señala que en esta zona sólo se permite su uso con fines de conservación, restauración y reserva forestal. Sin embargo, allí se ha estado llevando a cabo la explotación agroindustrial de cultivo y procesamiento de aceite de palma.

De acuerdo a lo publicado por el Cired (2024) la comunidad Campesina, los pueblos indígenas Jiw y Sikuani no creen en el buen actuar de CORMACARENA y por lo anterior han solicitado que los estudios sobre los impactos que está generando Poligrow deben ser levantados por una entidad de orden nacional, señalando “…Una vez más instamos al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro a que se tomen las medidas necesarias para que desde el ministerio de ambiente se pueda realizar una verificación de alto nivel que permita determinar el daño ambiental ocasionado por la empresa Poligrow en el municipio de Mapiripán” CINEP, 2024

Por otra parte, la empresa Poligrow realizó una consulta sobre la existencia de comunidades indígenas en traslape con las tierras que pretendía adquirir y explotar en donde la Certificación número 1318 de 2012 de Ministerio de Interior, en donde se indica por parte de esta cartera la no presencia de comunidades indígenas, no obstante esto contrasta con lo señalado por algunos medios como contagio radio (2018), en donde señalan que el Juzgado de restitución de tierras de Villavicencio indicó que estás son tierras ancestrales de los Sikuani. De otro lado, la CIJP (2016, 2018 y 2021) ha venido señalando que la empresa también ha estado limitando el ejercicio de las actividades tradicionales indígenas en la zona, lo que además de afectar su libertad y libre desarrollo, ha estado afectando su seguridad alimentaria. Muchas de las tierras ancestrales de los Sikuani y los Jiw en el municipio de Mapiripán están ocupadas por las plantaciones industriales de palma de aceite de la empresa multinacional Poligrow (PBI Colombia, 2017).

Igualmente, la producción palmera realizada por la empresa ha realizado un aprovechamiento de agua de lagunas y caños naturales, para su explotación, generando contaminación de fuentes hídricas con residuos, creando a su vez escasez de agua para las comunidades de acuerdo a lo se señala en medios como la verdad abierta (2015).

Actores

Comunidades Indígenas | Actores Sociales | Instituciones Estatales | Autoridad Ambiental | Sector Privado | Actores Armados | Otros |

|---|---|---|---|---|---|---|

Indígenas Jiw; Cabildo Caño Ovejas; Indígenas Sikuani | - Campesinas - Juntas de acción comunal | Contraloría General; Fiscalía General; Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras; INCODER (actual Agencia Nacional de Tierras - ANT) Alcaldía de Mapiripán; Agencia Nacional de Tierras; Minambiente, Corte constitucional; Unidad de Restitución de Tierras-URT; Unidad para las víctimas. | CORMACARENA | Poligrow, Fedepalma | Paramilitares | Comisión Intereclesial de Justicia y Paz |

Impactos

Impactos Ambientales | Impactos Sociales |

|---|---|

Impacto ambiental principal Cambio en el uso del suelo Impacto ambiental secundario Contaminación/afectación a fuentes hídricas Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Apropiación privada de áreas Impacto social, cultural y económico secundario Desplazamiento Otros impactos sociales, culturales y económicos División y enfrentamiento entre miembros de la misma comunidad |

Expresiones Visibles

Visibilidad medios de comunicación, Constancia Histórica y Censura Ética por instituciones como la comisión intereclesiastica de justicia y paz Manifestaciones del pueblo indígena Sikuani.

Momentos Clave

Descargables

¿Cómo citar?

SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Conflicto en acaparamiento y uso de la tierra en Mapiripán, Meta [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#008

Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II

Descripción

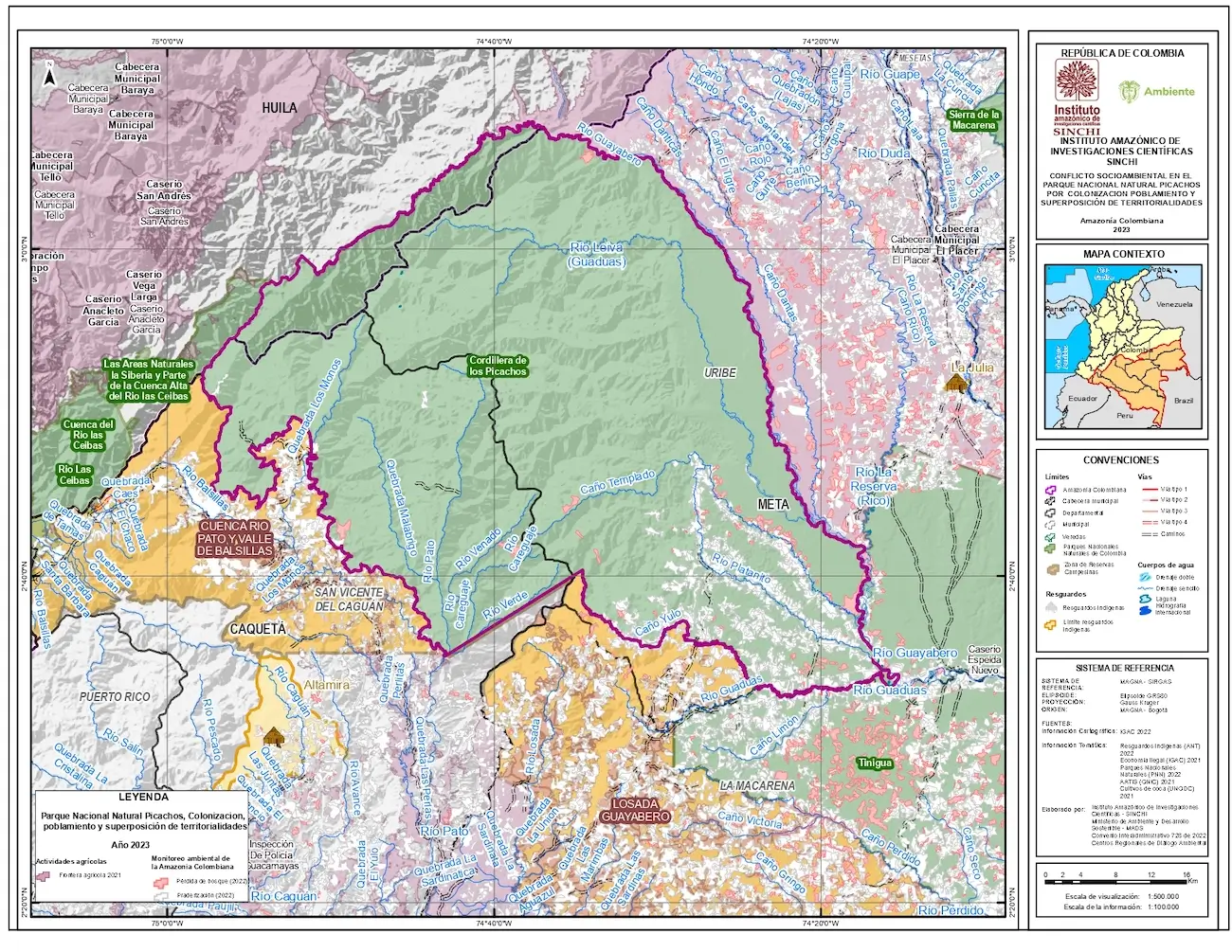

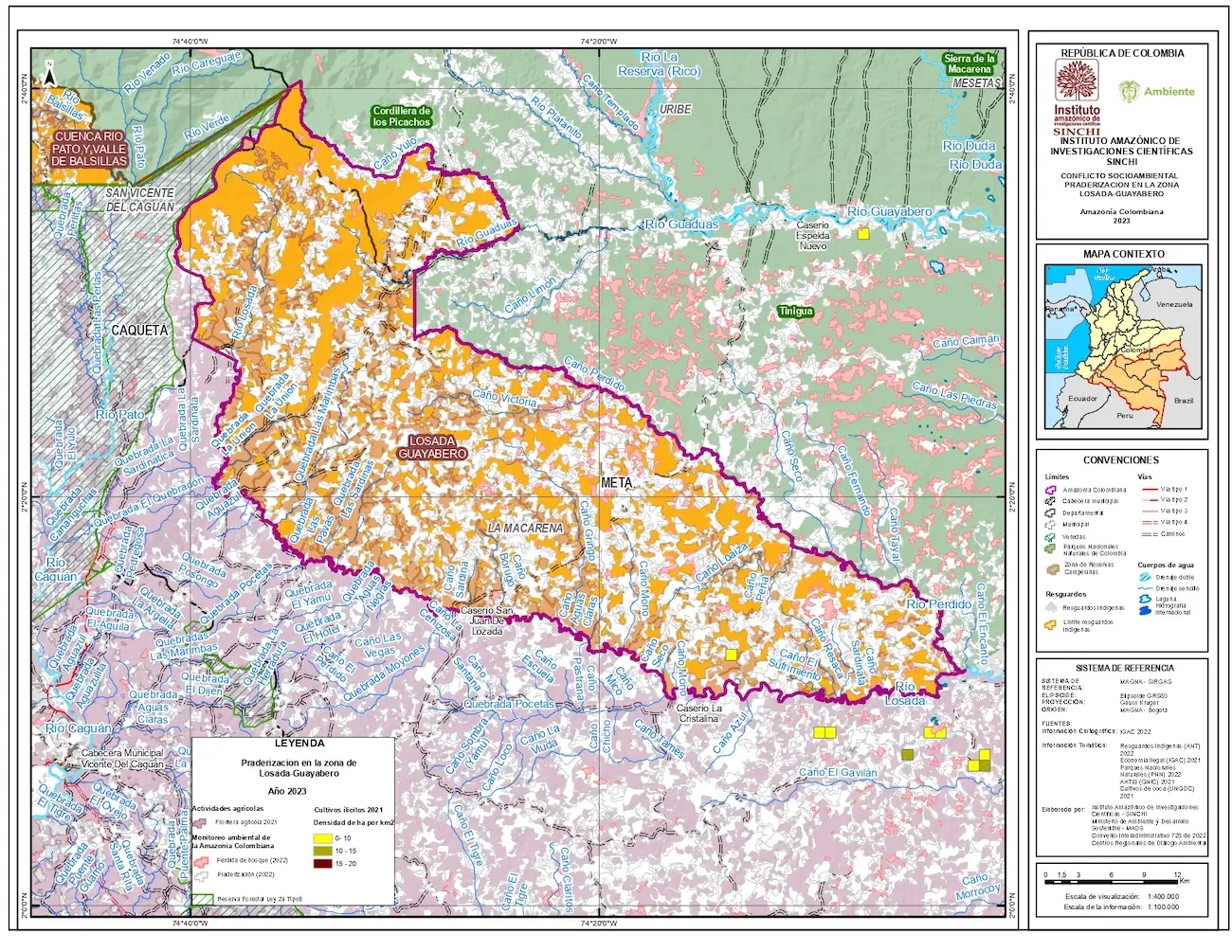

El resguardo indígena Yaguara II, fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano (Tierra de Resistentes, 2020). La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó especialmente porque se encontraban en un corredor de narcotráfico, con lo cual distintos actores armados ilegales buscaban tener control territorial en la zona, situación que se ha repetido en distintos momentos (González, 2012; García, 2017). En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo (Mongabay, 2021). A pesar que los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus diferentes esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más efectiva, no ha permitido que se tenga dicho control.

+ Info

El resguardo indígena Yaguara II, fue constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, de acuerdo con el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), en lo que es quizás el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano (Tierra de Resistentes, 2020). La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó especialmente porque se encontraban en un corredor de narcotráfico, con lo cual distintos actores armados ilegales buscaban tener control territorial en la zona, situación que se ha repetido en distintos momentos (González, 2012; García, 2017). En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo (Mongabay, 2021). A pesar que los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus diferentes esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más efectiva, no ha permitido que se tenga dicho control.

En el resguardo indígena multiétnico Yaguará II, inicialmente conformado por los indígenas de las etnias Tucano, Pijao y Piratapuyos, se han venido presentando distintas situaciones que han generado conflictos socioambientales a lo largo de su conformación. Como parte de las situaciones que se han presentado, han estado los enfrentamientos entre las extintas FARC y las fuerzas militares estatales, como parte del operativo del gobierno de turno “Destructor II” que tenía como objetivo atacar el corredor de narcotráfico que existía en la zona, al igual que era un operativo contra el comandante guerrillero “Mono Jojoy”, muerto en combates en el 2010 (García, 2017). Estas situaciones que acontecieron en ese momento en esa zona, generaron un deterioro ambiental y social, que dieron como resultado que en el 2004 se terminará generando un gran desplazamiento del resguardo de miembros de la etnia indígena Pijao por miembros de las extintas FARC (González, 2012). Luego en los lugares que dejaron los Pijao se reubicaron indígenas de la etnia Nasa, desplazados también por las extintas FARC, desde el resguardo de Altamira (González, 2012).

En algunas de las tierras que fueron despojadas a la etnia Pijao, a parte de la llegada de otra etnia indígena, como fueron los Nasa, estuvo el inició de un proceso progresivo y drástico de deforestación en las tierras, al igual que de siembra de cultivos de coca para usos ilícitos. En el 2015 hay unos conflictos interétnicos en donde los Nasa que se habían ubicado en el Yaguará II salen de este resguardo (Sánchez, 2021). Al año siguiente se viene el Acuerdo de Paz, con la salida de las extintas FARC, y la no presencia de entidades del Estado para retomar el control territorial, se comenzaron a dar procesos de acaparamiento y ocupación de tierras de manera ilegal al interior del resguardo por distintos actores, como fueron los grupos armados ilegales, quienes en distintos momentos han vuelto a desplazar a la comunidad, bajo amenaza de reclutar a los menores, no obstante esta situación, algunos pobladores permanecen en el territorio a pesar de la difícil situación de seguridad (Rutas del Conflicto, 2021). Miembros de las comunidades indígenas que fueron desplazados hace dos décadas, han intentado retornar a sus tierras para impedir que aumente la deforestación, pero no cuentan con garantías de seguridad por parte de las instituciones del Estado (Tierra de Resistentes, 2020).

Actualmente el territorio perteneciente al resguardo Yaguara II, hace parte del Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente que lleva la Unidad de Restitución de Tierras (URT), lo que lo protege de posible enajenación (Tierra de Resistentes, 2020). Dentro de la importancia que se le ha reconocido al resguardo Yaguara II, aparte de ser el lugar donde habitan distintas etnias indígenas, es que constituye parte de uno de los corredores biológicos más importantes entre la Amazonía y los Andes, y la conexión entre los parques naturales Chiribiquete y La Macarena. No obstante, estas situaciones, se ha señalado que hay intereses económicos para conectar el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena con los Llanos del Yarí, donde se ubica el resguardo Yaguara II (Pérez, 2021). La conexión de estas vías se señala que permitiría el acaparamiento de tierras por medio de la llegada de nuevos colonos de otras partes del país y la explotación agrícola y ganadera en terrenos que hoy son selva espesa. Aunque hay tres importantes ríos —Tunia, Camuya y Yarí— que se interponen para tener una sola vía, pero hay versiones que dicen que es algo que puede cambiar muy pronto (Pérez, 2021).

Mediante el Auto 0263 del 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (medida cautelar), se le ordenó a las autoridades ambientales regionales correspondientes, así como a Minambiente, que impartiera una estrategia integral inmediata para cesar la tala ilegal del bosque dentro de Yaguará II y judicializar a quienes trafican la madera de allí extraída, para implementar un plan de recuperación ambiental y reforestación (Tierra de Resistentes, 2020). En la nota publicada en el 2020 por Tierra de Resistentes, se señaló que Corpoamazonia indicó que para poder cumplir con la orden del Juzgado Civil de Ibagué, debía contar con acompañamiento de las Fuerzas armadas del Estado, dada la compleja situación de orden público en la zona; pero confirmaron que la situación ambiental es crítica pues se han venido promoviendo quemas para la implementación de ganadería extensiva. Igualmente, en esta nota Cormacarena, expresó la misma necesidad de acompañamiento, para poder cumplir con las obligaciones impuestas. La CDA igual, además de alegar falta de personal suficiente y la amplitud del territorio.

Dentro de las acciones que se están priorizando por parte del gobierno para disminuir la deforestación en esta área están a) la destrucción de la vía ilegal al interior del resguardo (Presidencia, 2023) y b) el invertir dinero en la implementación de Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad (Minambiente, 2023; Presidencia, 2023). Además de estas acciones desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se hizo un acuerdo con Minambiente, para dignificar la labor del campesinado, de los pueblos indígenas y las comunidades negras (Minagricultura, 2023). En este escenario, a través de la constitución de las Zonas de Reserva Campesina en el Amazonas, se está apuntando a reconocer su gobernanza y promover sus sistemas productivos, en donde como parte del acuerdo también se incluye el cumplir las medidas cautelares de la demanda de restitución del pueblo Nukak y resguardo Llanos del Yarí Yaguará II (Minagricultura, 2023). Todos estos compromisos y acciones se espera que contrarresten la deforestación al interior del resguardo, el cual entre el 2021 y 2022 fue uno de los más afectados por el tema de Deforestación (Villamil, 2023).

De acuerdo a los análisis hechos por FCDS (2019), las imágenes satelitales muestran que en la última década, en especial posterior de los acuerdos de paz, la zona ha perdido 7000 hectáreas de bosque, en varios parches abiertos hechos por terceros ocupantes para el establecimiento de ganadería, cultivos de usos ilícitos y apertura de vías ilegales. Por otra parte, al cruzar la capa de la frontera Agrícola de la UPRA del portal SIPRA 2022, con la capa del resguardo indígena de Yaguara II de la Agencia Nacional de Tierras 2022 del portal “Colombia en mapas”, se observa en el costado occidental del resguardo una sobreposición entre ambas figuras generando ambivalencias en su interpretación. Esta sobreposición de figuras en los territorios fue identificada por los asistentes al taller de diálogo territorial para identificación y caracterización de conflictos socioambientales adelantado en Florencia en el marco del atlas liderado por el instituto Sinchi (2022). Sumado a esto, otra situación que se ha venido dando en la zona, es que en poco más de tres meses, fue construida una vía ilegal de 22,4 kilómetros al interior del Resguardo Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II (Guaviare), según lo alertó la Sociedad Zoológica de Frankfurt, a 4 km del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (El Espectador, 2023).

En respuesta a estos procesos de deforestación que se viene dando en la región, la apuesta del Gobierno para disminuir la deforestación en lugares como el Resguardo Yaguara II, fue apostarle el desarrollo del proyecto “Contribución a la gestión integral de Yaguará II, núcleo de desarrollo forestal”, en donde el proyecto generó co-beneficios sociales y económicos para la comunidad, fortaleciendo la gobernanza y garantizando la continuidad de los procesos de restauración en el territorio (Prensa Humboldt, 2024). La creación de una guardia indígena y el propósito de que esta se complemente con labores de guardia ambiental es otro de los resultados que demuestran el compromiso de las comunidades que conforman el resguardo con la protección de sus recursos (Prensa Humboldt, 2024).

No obstante, estos avances, contrastan con lo que ha venido sucediendo en torno a un aumento de vías para acaparar tierras y crear lotes para una ganadería que posiblemente está relacionada con lavado de activos (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2025). de acuerdo a la ex Ministra de Ambiente Susanna Muhamad quien resaltó que es necesario avanzar en la investigación criminal: “Si continúa la impunidad frente a los grandes capitales que están detrás de las acciones de deforestación, se incentiva la idea de seguir con este delito porque no hay consecuencias (Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2025). La deforestación para esta zona durante 2024-2025 se calcula en 856 hectáreas (MAAP, 2025). Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), 102 de los 230 resguardos amazónicos tuvieron una deforestación de 12.081 hectáreas en 2022 (Montero, 2023). De éstas, los territorios más afectados fueron los Llanos del Yari-Yaguará II con 1179 hectáreas deforestadas (Montero, 2023).

De acuerdo a las investigaciones se muestra que en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, durante todo 2024 y parte de 2025 se continuó avanzando en una carretera ilegal de 22 kilómetros para facilitar seguir tumbando bosque en esa zona (RPV, 2025). La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación (RPV, 2025). Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia deforestación (RPV, 2025).

Algunas de las nuevas apuestas que se han adelantado desde el Gobierno para prevenir y evitar las afectaciones ambientales a la amazonia, se dio el 16 de marzo de 2025 en Macarena, en la mesa de diálogos de paz, en donde se firmó entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y los bloques de Comando Suárez Briseño, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte y frente Raúl Reyes de las Farc-EP, la declaración de La Macarena, en donde como parte de este documento se señala “… Las delegaciones de la Mesa de Diálogo de Paz comprometidas en este proceso participativo destacamos la contribución de centenares de delegados de asociaciones campesinas, núcleos, organizaciones indígenas, autoridades territoriales de la región que permite convocar a nuevos sectores en este esfuerzo por la transformación territorial que debe acompañar la superación de violencias, conflictividades armadas y patrones de exclusión…” (Declaración de La Macarena, 2025).

Sumado a esto, en esta misma Declaración se indica que “… Las relatorías y conclusiones del Encuentro de la Macarena contienen compromisos trascendentales en defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los campesinos en armonía con la defensa de las áreas protegidas y de su biodiversidad. Se ha considerado la situación especial del Parque Chiribiquete, zonas de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible”. (Declaración de La Macarena, 2025).

Ubicación

Departamento: Guaviare

Municipio: Calamar

Otros Departamentos, Municipio, veredas: “Incluye también los departamentos de Caquetá y Meta Municipios: La Macarena (Meta) Calamar (Guaviare, San José del Guaviare (Guaviare), San Vicente del Caguán (Caquetá), El Retiro, El Jordán y El Morichal (La Macarena)

Itilla (Calamar), Puerto Cachicamo, (San José del Guaviare), La Tunia (San Vicente del Caguán)”

Otros datos de Ubicación: Resguardo indígena Yaguara II

Causas

La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó porque al encontrarse este resguardo en un corredor del narcotráfico, hay distintos actores armados ilegales que han buscado tener el control territorial de la zona (González, 2012; García, 2017). situación que se ha repetido en distintos momentos. En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo. Aunque los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus distintos esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más afectiva, no ha permitido que se tenga este control del territorio.

+ Info

La ocupación y desplazamiento de los grupos indígenas del resguardo Yaguara II empezó porque al encontrarse este resguardo en un corredor del narcotráfico, hay distintos actores armados ilegales que han buscado tener el control territorial de la zona (González, 2012; García, 2017). situación que se ha repetido en distintos momentos. En la actualidad, las disidencias de las FARC han implementado cultivos de coca para uso ilícito, pese a la prohibición impuesta por los indígenas habitantes del resguardo. Aunque los indígenas en distintos momentos han tratado de mantener el control territorial al interior del resguardo con sus distintos esquemas de gobernanza, la falta de un acompañamiento de entidades del estado de una manera más afectiva, no ha permitido que se tenga este control del territorio.

A esta situación de que se haya presentado un corredor de narcotráfico, se le suma la apertura y construcción de la infraestructura vial, Marginal de la Selva, con la cual se ha facilitado el ingreso de agentes dedicados a la deforestación y acaparamiento de tierras mediante tala y quema de grandes extensiones; en una buena parte de los casos para el establecimiento de pasturas para ganadería extensiva (Peréz, 2021). En estos escenarios de vías y deforestación, el foco de mayor impacto por deforestación, actualmente lo constituye la vía ilegal que pasa por el resguardo y atraviesa por el Parque Natural Chiribiquete que va desde Puerto Cachicamo – La Tunia, desprendiéndose de la Marginal de la Selva (Rutas del Conflicto, 2021; Peréz, 2021). Hay otras 2 vías ilegales que revisten importancia: La Tunia – Camuya y La Playa – Río Yarí. De forma complementaria a la Marginal de la Selva, se han abierto vías informales (Peréz, 2021).

Actores

Comunidades Indígenas | Organizaciones Sociales | Instituciones Estatales | Sector Privado | Autoridad Ambiental | Actores Armados |

|---|---|---|---|---|---|

Resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II (Pijao, Tukano y Piratapuya) y Nasa. | Campesinas; Guardia campesina; Juntas de acción comunal | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Defensa; Fuerzas Militares; Agencia Nacional de Tierras (ANT); Ministerio de Interior, Fiscalía General; Corporación para desarrollo sostenible norte oriente amazónico - CDA; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - Corpoamazonia; Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-Cormacarena; Unidad para las víctimas; Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos DCSI de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). | Fedegán | CORPOAMAZONIA y CDA | Disidencias de las FARC. Otros grupos armados ilegales. |

Impactos

Impactos Ambientales | Impactos Sociales, Culturales y Económicos |

|---|---|

Impacto ambiental principal Deforestación Impacto ambiental secundario Cambio en el uso del suelo Otros impactos ambientales Afectación o pérdida de biodiversidad terrestres (flora, fauna silvestre, agrobiodiversidad) | Impacto social, cultural y económico principal Desplazamiento

Impacto social, cultural y económico secundario Despojo de tierras Otros impactos sociales, culturales y económicos Amenazas |

Expresiones Visibles

Denuncias públicas, Carta de la comunidad a entidades del Gobierno Nacional, denunciando el nuevo desplazamiento, solicitando protección. – Intento de denuncia colectiva del desplazamiento ante Alcaldía de San Vicente del Caguán que no fue recibida. – La Procuraduría General de la Nación pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la inhabilitación y prohibición de ingreso y tránsito por la vía construida ilegítimamente en el resguardo indígena Llanos del Yarí -Yaguará II y dentro del área de reserva forestal de la Amazonía.

Momentos Clave

Descargables

¿Cómo citar?

SIAT-AC Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI (2022). Atlas de conflictos socioambientales de la Amazonia colombiana. Ocupación y usos indebidos de la tierra en el resguardo indígena Yaguara II [Página web]. Disponible en: https://siatac.co/tipologia-agropecuarios-y-gestion-forestal/#011

Parque Nacional Natural Chiribiquete poblamiento y superposición de territorialidades en sus ampliaciones

Descripción

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura (PNNC, 2022). En el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible-MADS (PNNC, 2022).

+ Info

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura (PNNC, 2022). En el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible-MADS (PNNC, 2022).

Como parte de los problemas que ha tenido el área natural protegida de Chiribiquete desde su creación, ha sido la falta de presencia estatal en la zona donde se conformó el área natural protegida, la falta de asignación presupuestal y el desconocimiento de la zona por parte de la institucionalidad dado su difícil acceso (Castellanos y Rojas, 2018). Todos estos elementos en conjunto, sumado a que es el parque nacional más grande del país, con más de cuatro millones de hectáreas después de las ampliaciones, han facilitado la intensificación de los motores de transformación en la zona, los cuales se han visto agudizados por la falta de control efectivo del territorio por parte de la fuerza pública y de las autoridades ambientales que están a cargo del área. A esto se le debe sumar las nuevas situaciones de presiones que se han generado por las ampliaciones que se le han hecho a esta área protegida, que en algunos casos ha generado nuevas presiones o ha intensificado las ya existentes. Además, posterior al Acuerdo de Paz firmado en el 2016, se empezó a dar un riesgo permanente del control territorial por distintos grupos armados al margen de la ley, producto de la salida de las extintas FARC de la zona (Semana Sostenible, 2018).

Sumado a la presencia de grupos armados al margen de la ley, hay otros actores ilegales que han estado aprovechando la falta de control territorial estatal posterior del Acuerdo de Paz, control que era ejercido por las extintas Farc antes de este Acuerdo (Semana Sostenible, 2018). Igualmente, la ausencia o poca presencia de entidades estatales en estos territorios, ha dificultado la articulación con los sistemas de gobernanza locales, desaprovechando la oportunidad que estos sistemas le puedan aportar a un mayor control de la zona (Castellanos y Rojas, 2018). En la parte de Chiribiquete que se encuentra en el departamento de Caquetá líderes sociales y autoridades estatales señalan que la solución al grave problema de la deforestación, no es solamente judicial y con la intervención de la fuerza pública, sino que también se debe realizar una concertación con las comunidades afectadas para lograr medidas más efectivas.

Algunas de las visiones que se tienen desde las fuerzas armadas estatales respecto a esta situación, es que la deforestación que se ha estado dando en Chiribiquete, ha estado siendo generada por mafias (Cárdenas, 2020; FCDS, 2021). Las fuerzas armadas señalan sobre la deforestación que: “…Los campesinos no tienen plata para pagarle a cien motosierristas…” (Semana Sostenible, 2018). Otras de las percepciones que se tienen desde las fuerzas armadas del estado, es que las autoridades ambientales, dentro de las cuales se encuentra Parques Nacionales, no tienen la capacidad para tener el control territorial del área, y no cuentan ni con la capacidad de personal, ni financiera para contrarrestar todos los problemas que se viene presentando en el parque (Castellanos y Rojas, 2018; Cardenás, 2020). Adicional a esto, la visión de la autoridad ambiental – CDA es que: “…Esa gente llega con grandes capitales desde fuera del departamento. Contratan campesinos y cuando llegan los operativos, solo caen estos, no los autores intelectuales ni los financiadores…”.

En general, varias de las zonas de influencia de las áreas que estaban en la propuesta para la ampliación de Chiribiquete, han estado siendo afectadas por procesos de deforestación. Los sectores donde más han disminuido porcentualmente las áreas de bosque son en orden: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yarí (FCDS, 2018). En la zona de influencia directa del área en proceso de ampliación de Chiribiquete, FCDS (2018) señaló que se contabilizaban 2500 km lineales de accesos terrestres (IDEAM, 2016), sin discriminación de uso, superficie de rodadura ni ancho. Igualmente, dentro de los últimos reportes en la zona de ampliación se señala que una carretera está atravesando el norte del PNN Chiribiquete (El Tiempo, 2022). Por otro lado, otras de las situaciones que se identificaron desde FCDS (2018) que han generado presiones en las zonas de ampliación del parque, son en relación con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, puesto que esto se consideró que causa tensión con la población, ya que al no tener una visión de planificación regional de desarrollo, sino privilegiando proyectos individuales (en su mayoría ganaderos), que podrían estar derivando en procesos productivos insostenibles que se convierten en pocos años en motores de deforestación. De acuerdo al informe de parques como vamos (Mendoza, et. al. 2024) en los últimos diez años (2013-2023) se han deforestado 125.745 hectáreas en PNN. Esta deforestación se ha dado en cinco áreas protegidas en donde se concentra cerca del 77% del total de deforestación en este periodo. Cabe resaltar que los PNN Tinigua (42.478 ha), Sierra de La Macarena (25.736 ha) Paramillo (10.505 ha), Serranía de Chiribiquete (9610 ha) y La Paya (8759 ha), como los más afectados por este flagelo (Mendoza, et. al. 2024).

En la zona del Chuapal FCDS (2018) detectó que hay una alta dinámica de deforestación y apertura de vías, con cultivos de coca generalizados y casi permanentes según el análisis de cultivos de uso ilícito; con algunas incursiones crecientes en el área que se destinó para ampliación de Chiribiquete, en condición de abandono. En lo que respecta al sector de la Cristalina FCDS (2018) señaló que a la fecha de la publicación había una dinámica alta del proceso de deforestación, destinada en gran parte al cultivo de pastos, en el norte de este sector se identificado incursiones (Interanual 2016-2017) que son necesarias de monitorear debido a la presencia de vías de acceso terrestre que lo hacen un sector altamente vulnerable FCDS (2018). Vale la pena anotar que sus características naturales de inundación no facilitan el uso antrópico, lo que, hasta el momento, ha mantenido libre de intervención su zona central.

En cuanto al sector de Itilla FCDS (2018) indica que este sector es un sector caracterizado por cultivos de coca concentrados en el margen izquierdo (aguas arriba) del río Itilla, desde hace una década (como mínimo) con una extensión de aproximadamente 55 hectáreas, sin grandes cambios ni ampliación de la frontera. No obstante, en el sobrevuelo de reconocimiento y monitoreo FCDS (2018) señaló que detectó cultivos de coca de amplias dimensiones con características empresariales más que de producción de indígenas.

Estas dinámicas de transformación que se han venido dando en las ampliaciones de Chiribiquete han continuado, en el primer trimestre de 2023, se identificó el desarrollo de una vía ilegal que se construyó en el resguardo indígena de Yaguara II y que que estaba impactando en Chiribiquete (El Tiempo, 2023), la cual en su momento la procuraduría le solicitó a Minambiente la importancia de intervenir esta vía ilegal que se hizo sin el permiso ambiental ni la autorización de la comunidad indígena del resguardo Yaguara II ni de las autoridades competentes (Caracol, 2023). Adicional a esto según reporte oficial de los organismos de socorro, más de dos mil hectáreas de bosque y 200 de sabana, han resultado consumidas por las quemas indiscriminadas y tala de bosques registradas en el lugar (Caracol Radio, 2023).

Chiribiquete no ha sido ajeno a los cambios de posición de las disidencias de las Farc frente a temas de conservación de los bosques de la amazonia quienes ya han cambiado de parecer varias veces. Entre 2019 y 2022, -periodo en el que se registró el pico más alto de deforestación en el país-, la orden era tumbar el bosque (Duzán, 2024). Cuando apareció la paz total y los del Estado Mayor Central -EMC decidieron empezar a dialogar con el gobierno de Petro, cuentan los campesinos que la orden cambió (Duzán, 2024). Ya no les pedían que tumbaran el bosque, sino que lo preservarán. Esa decisión, dicen los expertos, fue clave para que la deforestación se redujera en un 64 por ciento en 2023. Sin embargo, en los tres primeros meses de 2024, -que coinciden con la escisión del EMC y la decisión de Mordisco de levantarse de la mesa de diálogos, la deforestación subió de nuevo en un 44 por ciento (Duzán, 2024).

La deforestación que se ha venido dando en algunas de las zonas de amazonía, dentro de las que encuentra Chiribiquete y sus zonas circundantes, han llevado a que desde los últimos gobiernos se adelanten acciones desde sus fuerzas armadas como apuesta a contrarrestar las dinámicas de esta deforestación. En el caso del gobierno Duque la apuesta fue con Artemisa y la apuesta del gobierno Petro ha sido con la operación Amazonía. En cuanto la Operación Artemisa el Ejército colombiano, la definió como una operación que enfocó sus esfuerzos «en la protección del medio ambiente, la reforestación de bosques y contribución a la sustitución de cultivos ilícitos, logrando así salvaguardar uno de los activos estratégicos más importantes del país, su biodiversidad (EFE, 2022), en donde el mimo Ejército señaló que “Artemisa va mucho más allá de adelantar operaciones ofensivas contra el narcotráfico y la minería ilegal, también promueve los esfuerzos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”. (EFE, 2022).

Frente a esta operación que se adelantó en varios parques nacionales de la Amazonia en los últimos años, como fue el caso de Chiribiquete, algunos de los líderes indígenas y campesinos que representan a las comunidades afectadas indicaron que: “…Estamos desde el pasado 22 de marzo (2019) haciendo una gira con campesinos e indígenas que vienen desde Caquetá, sur del Meta y Guainía, porque venimos a exponer ante las instituciones del estado – que no se presentaron- nuestra intención de dialogar sobre la problemática que nos tiene enfrentados a graves violaciones de derechos humanos: tenemos compañeros que están siendo judicializados y desplazados, y sus pertenencias quemadas…” (El Tiempo, 2021).

Otras de las visiones que hay sobre Artemisa, es que fue una apuesta de entidades del Estado para contrarrestar la deforestación, en donde algunos líderes sociales de las zonas donde se adelantó, indicaron que esta operación reavivó muchas situaciones de desconfianza por parte de varias comunidades indígenas y campesinas hacia las entidades del Estado, lo cual incrementó la tensión social en la zona (De Justicia, 2021). A esto se le debe sumar que la carencia o falta de fortalecimiento de sistemas de gobernanza locales efectivos de la población civil, articulados con la institucionalidad, no ha permitido que se cuente con un mayor control territorial para evitar los usos indebidos y la ocupación de territorios al interior del área natural protegida (Castellanos y Rojas, 2018). Además de esto, hay reclamos en los territorios en relación con que no ha habido casi inversión social para acompañar los problemas sociales que se han ido generando al interior y en la periferia del área protegida.

La operación amazonia que viene siendo la apuesta del gobierno del Petro contra la deforestación, presenta en la página de la Presidencia de la República (2024) la noticia “Contra la deforestación: destruidos cinco puentes y cinco vías ilegales en el Parque Nacional Natural Chiribiquete” en donde se indica que el presidente Petro señaló en su red social X “No vamos a dejar destruir Chiribiquete. Es un patrimonio cultural y natural de la humanidad. He propuesto al campesinado no dejarse estafar por latifundistas mafiosos y entrar al programa de pagos por ciudad la selva” (Presidencia, 2024), y su entonces Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó sobre ese mismo tema que “…el Parque Nacional Chiribiquete “es una joya de nuestra naturaleza, por eso seguiremos en este trabajo articulado e interinstitucional para garantizar su protección y conservación””. En este mismo comunicado de la presidencia se indica con este operativo se da un gran golpe a las finanzas de las estructuras multicrimen, responsables de la deforestación y del control de las rutas de narcotráfico en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare (Presidencia, 2024). Contrario a esto en medios locales han citado el operativo como una nueva operación Artemisa, refiriéndose a la criticada estrategia del gobierno de Iván Duque en contra la deforestación, que tuvo muchas denuncias porque causó desplazamientos y judicializaciones injustificadas (León, 2024).

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz, comandante de la fuerza de despliegue rápido No 1 que opera en esa zona (León, 2024). A 8 kilómetros de dónde se dio la operación Amazonía, transitaba un pelotón al mando del general que fue cercado por las comunidades (León, 2024). El general dijo en la audiencia transmitida por Macarena News, que los habían retenido e incomunicado durante varias horas a pesar de que ellos no tenían nada que ver con el operativo…” (León, 2024). El general señaló “…No fue el Ejército. El Ejército no fue a destruir puentes, no fue a dañar viviendas”, dijo el comandante ante los campesinos. “Nosotros no utilizamos ni explosivos ni fusiles ni ningún arma porque nosotros pertenecemos al territorio (…) los derechos de las personas no pueden estar por debajo de los derechos del medioambiente…” (León, 2024).

Las diferentes voces de instituciones de gobierno con versiones encontradas sobre dicha operación, pone de presente un alto grado de descoordinación institucional (León, 2024). El Ejército, que es la fuerza que está en la zona, no participó, y un alto oficial lanzó una mirada crítica al modo cómo se ejecutó (León, 2024). Contrario a esta versión, Petro y el Ministerio de Defensa señalaron que se hizo una operación con éxito contra el grupo armado ilegal que tiene presencia en la zona (Presidencia, 2024). Estas diferencias de los pronunciamientos sobre esta operación, refleja los problemas de la política de paz total y los diálogos fallidos con las disidencias de las Farc que operan en la zona (León, 2024).

Dentro de las nuevas iniciativas que se han adelantado desde el Gobierno para prevenir y evitar las afectaciones ambientales a la amazonia, el 16 de marzo de 2025 en Macarena, en la mesa de diálogos de paz, se firmó entre el Gobierno nacional de la República de Colombia y los bloques de Comando Suárez Briseño, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte y frente Raúl Reyes de las Farc-EP, la declaración de La Macarena, en este documento se hace una mención específica de Chiribiquete, en donde se señala “… Las relatorías y conclusiones del Encuentro de la Macarena contienen compromisos trascendentales en defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de los campesinos en armonía con la defensa de las áreas protegidas y de su biodiversidad. Se ha considerado la situación especial del Parque Chiribiquete, zonas de reserva forestal y de manejo integrado, con criterios que comprometen a los campesinos a ser defensores de la naturaleza y obligan a las entidades públicas a armonizar las estrategias de conservación con los planes de buen vivir y desarrollo sostenible”. (Declaración de La Macarena, 2025).

Ubicación

Departamento: Guaviare, Caqueta

Municipios: Calamar, Cartagena del Chairá, Solano, Calamar, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare

Veredas con mayor deforestación en áreas límites de las ampliaciones: Cristalina, Chuapal, Camuya, Bajo Caguán, Angoleta, Polaco, Yaguará y Ciudad Yari, Zonas de ampliación de Chiribiquete.

Otros datos de ubicación: Municipios de Caquetá: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano; municipios de Guaviare: Calamar, San José del Guaviare, Miraflores.

Veredas: Ciudad Yarí, Paraíso del Yarí, Nueva Esperanza, Alta Gracia y el Camulla (en San Vicente del Caguán), así como en las veredas de Puerto Polaco y Brisas del Itilla (en Calamar), veredas de Manabil y Choapal en el Corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare.

Parque Nacional Natural Chiribiquete.

Causas

En varias de las zonas circundantes a las áreas ampliadas de Chiribiquete al igual que en las áreas ampliadas se ha venido dando un proceso de deforestación para la posterior expansión de las praderas, esto con el fin de apropiarse y ocupar ilegalmente las tierras, en muchos casos con la visión de dedicarlas a la ganadería (Semana Sostenible, 2018). Adicional a esto, la autoridad ambiental CDA, señala que hay actores externos a la zona, que suelen financiar estas actividades y ven en la ocupación, posesión ilegal de la tierra, y en el cambio de su uso, la posibilidad de hacerse a grandes fortunas a costa de talar indiscriminadamente los bosques naturales y praderizarlos. Además de esto, otras entidades señalan que detrás de estos procesos de ocupación hay una gran cantidad de dinero que proviene de actividades ilícitas, como es el caso de ganancias obtenidas del narcotráfico (Cardenás, 2021), con lo cual esto funciona como un mecanismo de lavado de dinero.

+ Info